ARTISANAT DIVERS

Publié le 03/12/2024 à 16:20 par photocosmos

Une "petite pointe de fierté": ces artisans qui ont construit les chaises de Notre-Dame de Paris

L’entreprise landaise Hagetmau Bastiat Sièges, choisie pour concevoir les 1.500 sièges destinés à Notre-Dame, a achevé son travail et s’apprête à livrer les chaises en vue de la réouverture de la cathédrale ce week-end du 7 et 8 décembre.

C’est une véritable consécration pour Bastiat Sièges, une entreprise familiale des Landes fondée il y a 60 ans et reconnue pour son expertise en menuiserie.

En 2023, cette PME de Hagetmau a été sélectionnée pour un projet d’envergure: fabriquer les 1.500 sièges destinés à la nef rénovée de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce samedi 7 décembre, ces chaises en chêne massif, spécialement conçues pour le monument, seront livrées.

Un savoir-faire unique

"Notre-Dame est une telle institution, un tel patrimoine pour nous, qu'on s'est senti concerné par cet incendie, mais à ce moment-là, jamais on aurait imaginé participer à sa reconstruction", confie Sylvain Bastiat, au micro de BFMTV.

Il avait déjà exprimé sa fierté le 26 octobre dernier, honoré de ce projet qui marque l’histoire de l’entreprise. Un travail également salué par Nicolas Souchu, évêque d’Aire-sur-l’Adour et Dax, qui est venu bénir les sièges le 18 novembre dernier.

Des sièges pensés pour tous

Les chaises ont été conçues avec soin pour répondre aux besoins des visiteurs et fidèles qui viendront prier ou admirer la cathédrale. Avec une assise légèrement inclinée vers l’arrière et subtilement creusée, elles offrent un confort optimal. Leur hauteur, un peu plus basse que la moyenne, permet aux fidèles de poser leurs coudes sur le dossier de la chaise devant eux pour prier plus aisément.

Ce design sobre et fonctionnel est le fruit du travail d’Ionna Vautrin, designer industriel bretonne, sélectionnée par monseigneur Laurent Ulrich dans le cadre d’un appel d’offres organisé par l’association Revoir Notre-Dame de Paris, en charge de la rénovation.

"L'idée, c'est qu'elles se fondent dans le paysage tout en accueillant confortablement les visiteurs, mais aussi les fidèles qui sont là pour prier", explique la designer.

Impatiente de voir son projet se concrétiser, elle ajoute: "Ça va être assez émouvant d'installer tout ce travail de deux ans au milieu de la cathédrale. Quand on commencera à voir les gens les utiliser, je pense qu'on commencera à voir une petite pointe de fierté."

Outre les 1.500 chaises, des bancs et agenouilloirs viennent compléter cette livraison. En février prochain, de nouveaux prie-Dieu seront également intégrés dans la cathédrale, participant à la restauration complète de la cathédrale.

Publié le 08/07/2024 à 21:41 par photocosmos

La transformation de vieux pianos en phénix

Le sculpteur australien David Cox s’ingénie à réaliser la transformation de vieux pianos en phénix, faisant ainsi renaître ces vieux instruments de leurs cendres.

Il recycle divers éléments comme les touches et autres pour composer des sculptures de l’oiseau mythique.

Le sculpteur explique comment il s’inspire de la récupération architecturale et du recyclage de matériaux difficiles à trouver, en particulier lorsqu’ils sont chargés d’histoire à My Modern Met:

Beaucoup de nos souvenirs les plus précieux et les plus sentimentaux résident dans des objets que nous adorons. J’honore et préserve ces souvenirs partagés avec nos proches autour du piano en réutilisant délicatement ses pièces dans une sculpture murale, reprenant ainsi sa place au cœur de la maison. (Il est également plus léger d’environ 200 kg).

Le sculpteur explique comment il s’inspire de la récupération architecturale et du recyclage de matériaux difficiles à trouver, en particulier lorsqu’ils sont chargés d’histoire à My Modern Met:

Beaucoup de nos souvenirs les plus précieux et les plus sentimentaux résident dans des objets que nous adorons. J’honore et préserve ces souvenirs partagés avec nos proches autour du piano en réutilisant délicatement ses pièces dans une sculpture murale, reprenant ainsi sa place au cœur de la maison. (Il est également plus léger d’environ 200 kg).

Si ses œuvres sont aujourd’hui célèbres, et alors que d’autres recyclent des pianos en tables ou en cascade dans le jardin, l’art de la transformation de Cox a commencé presque par accident.

Un de ses amis chanteurs construisait un studio d’enregistrement et voulait une œuvre d’art amusante qui ferait également office de baffle sonore. Ayant un jeu de touches de piano vintage dans son studio, Cox a pensé à les coller ensemble. Cependant, le design qu’il avait en tête ne se réalisait pas.

J’ai vite découvert que les touches de piano ne sont pas droites, elles sont en quelque sorte en forme de coude. Alors un après-midi d’été, je jouais avec différentes formes, et quand j’ai vu la forme d’aile émerger, il est devenu évident de ce que cela devait être.

Il est probablement plus facile d’utiliser les touches de clavier pour de compositions artistiques.

Il a désormais réalisé plus de 50 de ces sculptures de phénix, à la fois pour des clients souhaitant transformer leur propre piano, ainsi que pour ceux qui en veulent simplement un sur leur mur.

Il a désormais réalisé plus de 50 de ces sculptures de phénix, à la fois pour des clients souhaitant transformer leur propre piano, ainsi que pour ceux qui en veulent simplement un sur leur mur.

Ces derniers peuvent choisir parmi les pièces que Cox a déjà en stock, même si c’est moins courant. La plupart du temps, les pianos en phénix sont faits sur mesure à la demande du client.

Bien qu’à première vue ses pièces puissent sembler similaires, chacune d’entre elles possède des détails uniques et significatifs.

Chacune est très différente de la précédente, chaque client partageant des histoires différentes dont il se souvient de Nanna lui apprenant à jouer, ou de moments de plaisir en famille partagés autour du piano. Elles sont toutes aussi spéciales les unes que les autres, mais cela peut devenir émouvant pour tout le monde lorsque j’accroche une pièce au mur d’un client et que tout le monde pleure, c’est un moment touchant auquel participer. Je suppose que ces révélations plus émouvantes sont mes préférées.

Publié le 29/06/2024 à 15:47 par photocosmos

Pedalbeest, un vélo Strandbeest

Les artistes Aat Dirks et Ad Lakerveld on conçu le Pedalbeest (ou Streetbeast), un vélo Strandbeest inspiré des œuvres de Theo Jansen.

Il n’est pas mu par la force du vent mais par l’action des pédales qui actionnent, non pas des roues comme sur un vélo « normal », mais des pattes.

Les deux artistes ne sont pas les seuls à avoir imaginer un vélo avec des pattes qui marche au lieu de rouler, un Strandbeest Bike ayant déjà été fabriqué par Blaine Elliot il y a quelques années.

Dans tous les cas, l’engin paraît plus une machine d’exercice, de musculation, qu’un engin de locomotion pratique, les efforts pour se déplacer étant conséquents. D’autant plus qu’il faut pédaler à l’envers pour faire avancer la mécanique.

Selon Ad Lakerveld:

Une branche évolutive de Theo Jansens Strandbeesten. Strandbeest devient Streetbeast. Pédaler à l’envers est nécessaire à la stabilité et évite un mécanisme inverse.

Peut être que si la mode prend verrons nous des troupeaux de cyclistes Strandbeest se déplacer à l’instar des troupeaux de Strandbeests de Theo Jansen.

Voici le Pedalbeest, ce nouveau vélo Strandbeest, en action en vidéos:

Publié le 08/05/2024 à 21:09 par photocosmos

Mattel lance une collection de chaises roses design pour les 65 ans de Barbie

Pour célébrer les 65 ans de sa cultissime poupée Barbie, le groupe Mattel s’est associé à la société italienne de design Kartell pour créer une collection de chaises design, moderne et… assurément rose.

Cette collaboration s’articule autour de cinq chaises initialement créées par le designer Philippe Starck, qui ont été entièrement revisitées pour faire honneur à Barbie. Conçues à partir de matériaux durables comme du bambou ou encore de plastique biosourcé, les chaises ont été pensées en version jouet pour revoir la décoration intérieure des maisons Barbie mais aussi à taille humaine pour votre propre intérieur.

La collection a été présentée pour la première fois le 16 avril dernier, à l’occasion de Milan Design Week. Pour ceux qui souhaiteraient se les procurer : le pack de cinq chaises miniatures est vendu sur le site de Mattel au prix de 56 euros. Quant aux chaises grandeur nature, elles sont déclinées en seulement deux modèles et sont disponibles en édition limitée sur le site de Kartell à 508 et 718 euros.

Une opération marketing qui témoigne, une fois encore, l’impact culturel et médiatique qu’a eu le film Barbie sorti en salle l’année dernière. En plus d’une campagne promotionnelle massive, Mattel en a profité pour révéler des associations inattendues et décalées pour faire parler de sa marque et créer du contenu viral à l’image d’une mayonnaise rose en l’honneur de Barbie, d’une console Xbox à l’effigie de la maison de Barbie ou encore d’un burger rose.

Crédits : Mattel x Kartell

Publié le 23/04/2024 à 19:03 par photocosmos

D’où vient le strass ?

Noël approche et son cortège de décos brillantes, de paillettes et de clinquant. C’est aussi le moment qu’a choisi le Centre national du costume de scène à Moulins (Allier) pour organiser, jusqu’au 11 mars 2018, une grande expo consacrée aux artisans qui fabriquent les costumes de théâtre, d’opéra, de ballet, de cirque et de revues. Un secteur très consommateur de parures et de bijoux… en toc, évidemment.

La longue tradition des faux bijoux Le toc, une invention contemporaine ? Loin de là : en France, la corporation des bijoutiers en faux voir le jour dès le… XIIIe siècle ! A la cour de Louis XIV, les faux bijoux connaissent un franc succès. Ils sont souvent fabriqués en verre au plomb – un alliage conçu en Angleterre et conférant au verre davantage de brillance et de souplesse afin de pouvoir le graver et le décorer.

Au XVIIIe siècle, le joaillier Georges Frédéric Strass tente d’améliorer la composition des faux bijoux. Il change subtilement la dose du verre et du plomb, ajoute d’autres éléments (comme le bismuth, un métal blanc et cristallin). Résultat : des pierres si semblables aux vraies pierres précieuses qu’on leur donne le nom de « faux diamants ». L’atelier de Strass devient vite incontournable, à tel point qu’on finit par donner à ses bijoux son nom de famille.

Georges Frédéric Strass

Georges Frédéric Strass Georges Frédéric Strass (1701-1773)

Aujourd’hui, parmi les artisans de la scène, l’appellation « diamant » désigne le strass d’excellente qualité, par opposition au strass pour irrégulier et plus difficile à travailler.

Publié le 21/03/2024 à 21:37 par photocosmos

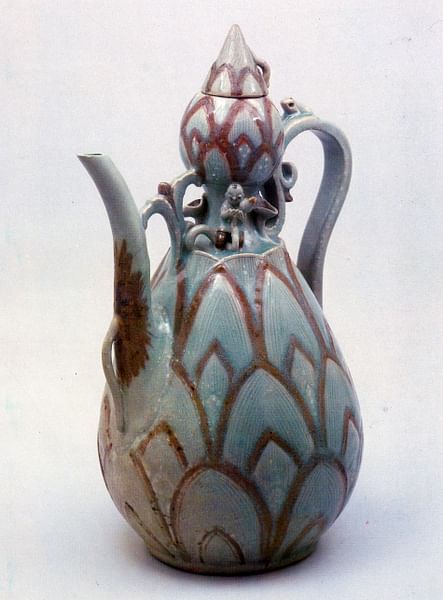

Porcelaine Céladon de Corée

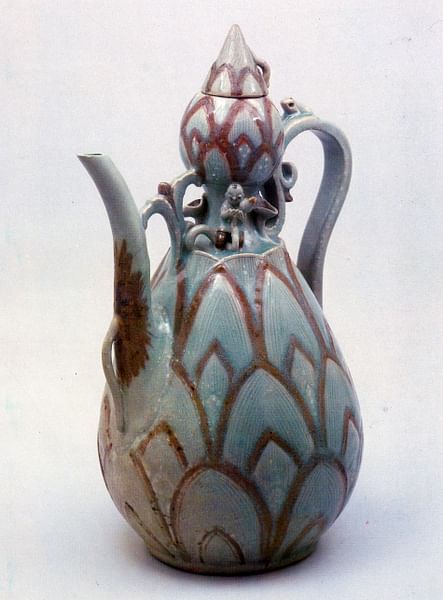

Les porcelaines céladon produites dans l'ancienne Corée pendant la dynastie Goryeo (918-1392) sont considérées comme quelques-unes des pièces de poterie les plus fines et les plus élégantes produites dans le monde. Avec un lustre vert pâle rappelant le jade et une glaçure très lisse, les céladons de Goryeo restent parmi les pièces de collection les plus prisées dans le monde de la céramique.

Étymologie

Le nom céladon est un mot français du XVIIe siècle d'origine grecque utilisé pour désigner des couleurs allant du bleu-vert ("martin-pêcheur") au gris-vert doux que l'on trouve dans certaines céramiques. Les Français avaient choisi ce mot car il s'agissait du nom du berger héros de la romance pastorale Astréed'Honoré d'Urfé. Ce personnage portait un manteau d'un vert éclatant et le mot devint donc à la mode pour décrire des verts particuliers. Le terme "céladon" fut introduit dans la langue anglaise à partir du 19e siècle dans le même but. Les experts en céramique anglais préfèrent toutefois utiliser le terme greenware.

Aiguière poisson-dragon en céladon, dynastie Goryeo

National Museum of Korea (CC BY)

Origine et processus

D'abord produits en Chine, les objets en céladon gagnèrent rapidement en popularité dans toute l'Asie et plus particulièrement en Corée à partir du IXe siècle, lorsque les contacts avec la dynastie Song se multiplièrent. Il se peut que l'association de la couleur avec le précieux jade soit une autre raison du succès du céladon. Comme le nota si bien un envoyé chinois, Xu Jing, en visite à la cour de Goryeo, "les Coréens appellent la couleur verte des céramiques le jade" (Koehler, 24).

Au XIIe siècle, les porcelaines céladon coréennes, avec leur douce couleur gris-vert pâle, étaient encore plus fines que celles produites en Chine.

Au départ, les céramiques coréennes étaient plutôt grossières, mais au XIIe siècle, les porcelaines céladon coréennes, avec leur douce couleur gris-vert pâle, étaient encore plus fines que celles produites en Chine. Là encore, Xu Jing nota que "les techniques récentes sont plus sophistiquées et la glaçure encore plus belle" (ibid). Parmi les régions particulièrement réputées pour leur capacité à produire des céladons de qualité, citons les régions de Buan et de Gangjin dans la province de Jeolla, dans le sud-ouest de la Corée, où les fours étaient contrôlés par le gouvernement. La popularité et l'estime dont jouissaient les céladons sont attestées par leur présence dans les tombes royales coréennes.

La couleur verte des céladons est obtenue par la cuisson de l'argile dans un four à réduction d'oxygène avec une glaçure contenant un faible pourcentage d'oxyde de fer (cheolhwa). C'est la quantité de ce dernier qui détermine la teinte du vert. Les températures de cuisson sont de l'ordre de 1150 °C. Cette méthode donne une surface extrêmement lisse au récipient fini, bien que de nombreuses et fines fissures dans la glaçure soient typiques, voire souhaitables.

Vase en céladon Maebyeong, dynastie Goryeo

NeIC (CC BY-NC-ND)

Les invasions mongoles de la péninsule et la destruction systématique des ateliers au 13e siècle mirent malheureusement un terme à la production de céladons. Lorsque les potiers purent reprendre leur travail à la fin du 13e et au 14e siècle, les pièces n'étaient plus aussi remarquables qu'auparavant et le célèbre lustre vert pâle avait été remplacé par un vert plus sombre et plus terne. Aujourd'hui, des ateliers modernes utilisant des méthodes traditionnelles produisent à nouveau des céramiques céladon, notamment dans les 16 fours de Gangjin, où se tient chaque année un festival du céladon.

Motifs et décoration

Les vases coréens sont presque toujours hauts et élégamment courbés, tandis que d'autres pièces, telles que celles représentant des animaux et des personnages, sont sculptées de manière complexe. Les vases étaient décorés de motifs en bas ou en haut-relief, en particulier de motifs floraux utilisant la feuille et la fleur de lotus, les fleurs de pivoine et de chrysanthème, ainsi que des oiseaux tels que les oiseaux aquatiques. De nombreux motifs, en particulier les grues et les nuages, sont également associés au bouddhisme (la religion d'État de l'époque), et plus d'un historien a noté, comme Kyung Moon Hwang, que "l'éclat presque indescriptible de ces céramiques semble lui-même évoquer la spiritualité bouddhiste" (42).

Brûleur d'encens coréen en céladon

Steve46814 (CC BY-SA)

Les récipients non décorés sont souvent ornés de simples motifs linéaires gravés, tandis que d'autres sont incrustés d'argile noire, rouge, brune et blanche, selon une technique propre à la Corée, appelée "Sanggam". Les motifs sont gravés sur la surface et les incrustations sont ajoutées avant l'application d'un engobe translucide. Certains récipients plus récents furent également incrustés d'or. Les incrustations sont si fines et le travail d'une telle qualité que, sur le récipient fini, elles semblent être des coups de pinceau. L'ajout d'une couleur rouge foncé pour souligner les motifs ou les contours est devenu courant à la fin de la période des céladons coréens, grâce à l'utilisation d'une sous-glaçure de cuivre - le premier exemple de ce genre dans la céramique mondiale. Un autre effet décoratif populaire consistait à ajouter des moulures qui pouvaient également être ajourées.

Si les vases, les cruches et les bols étaient les formes les plus populaires, les potiers produisirent également une myriade d'autres objets en céladon. Des coussins en céramique avec des figures de lion sculptées soutenant une section transversale lisse, des pichets en forme de moines taoïstes ou de créatures mythiques de poisson-dragon, des brûleurs d'encens (utilisés dans les temples et les maisons individuelles) avec des motifs découpés complexes et surmontés de figures animales par la bouche desquelles s'échappe la fumée de l'encens, et même des tuiles courbes furent tous exécutés avec la finesse que l'on retrouve dans les récipients les plus classiques. La popularité du céladon était telle que le roi Uijong fit recouvrir l'un de ses pavillons royaux à Gaeseong, la capitale de Goryeo, de tuiles en céladon en 1157.

Motifs et décoration

Les vases coréens sont presque toujours hauts et élégamment courbés, tandis que d'autres pièces, telles que celles représentant des animaux et des personnages, sont sculptées de manière complexe. Les vases étaient décorés de motifs en bas ou en haut-relief, en particulier de motifs floraux utilisant la feuille et la fleur de lotus, les fleurs de pivoine et de chrysanthème, ainsi que des oiseaux tels que les oiseaux aquatiques. De nombreux motifs, en particulier les grues et les nuages, sont également associés au bouddhisme (la religion d'État de l'époque), et plus d'un historien a noté, comme Kyung Moon Hwang, que "l'éclat presque indescriptible de ces céramiques semble lui-même évoquer la spiritualité bouddhiste" (42).

Brûleur d'encens coréen en céladon

Steve46814 (CC BY-SA)

Les récipients non décorés sont souvent ornés de simples motifs linéaires gravés, tandis que d'autres sont incrustés d'argile noire, rouge, brune et blanche, selon une technique propre à la Corée, appelée "Sanggam". Les motifs sont gravés sur la surface et les incrustations sont ajoutées avant l'application d'un engobe translucide. Certains récipients plus récents furent également incrustés d'or. Les incrustations sont si fines et le travail d'une telle qualité que, sur le récipient fini, elles semblent être des coups de pinceau. L'ajout d'une couleur rouge foncé pour souligner les motifs ou les contours est devenu courant à la fin de la période des céladons coréens, grâce à l'utilisation d'une sous-glaçure de cuivre - le premier exemple de ce genre dans la céramique mondiale. Un autre effet décoratif populaire consistait à ajouter des moulures qui pouvaient également être ajourées.

Si les vases, les cruches et les bols étaient les formes les plus populaires, les potiers produisirent également une myriade d'autres objets en céladon. Des coussins en céramique avec des figures de lion sculptées soutenant une section transversale lisse, des pichets en forme de moines taoïstes ou de créatures mythiques de poisson-dragon, des brûleurs d'encens (utilisés dans les temples et les maisons individuelles) avec des motifs découpés complexes et surmontés de figures animales par la bouche desquelles s'échappe la fumée de l'encens, et même des tuiles courbes furent tous exécutés avec la finesse que l'on retrouve dans les récipients les plus classiques. La popularité du céladon était telle que le roi Uijong fit recouvrir l'un de ses pavillons royaux à Gaeseong, la capitale de Goryeo, de tuiles en céladon en 1157.

Aiguière en céladon, dynastie Goryeo

Unknown (Public Domain)

Cependant, malgré cette variété de motifs, c'est probablement la forme maebyeong qui définit le mieux les céramiques céladon coréennes. Ces grands vases s'élèvent d'une base étroite à un rebord élégant et généreusement incurvé qui se termine par une petite embouchure circulaire. De nombreux vases maebyeong, ainsi que les plus beaux exemples de porcelaines céladon sculptées, sont exposés au Musée national de Corée et au Leeum, Samsung Museum of Art, tous deux situés à Séoul, en Corée du Sud.

Publié le 21/03/2024 à 21:17 par photocosmos

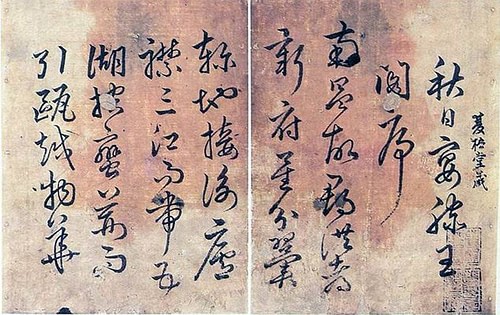

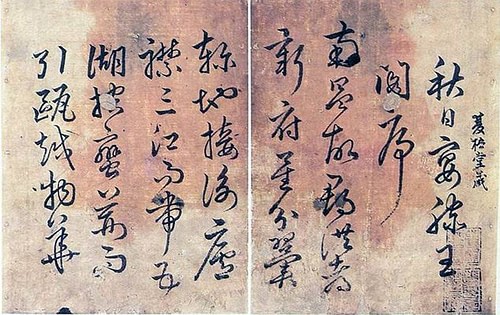

Hanji

Le hanji est le nom du papier artisanal produit en Corée ancienne à partir du 1er siècle avant notre ère. Fabriqué à partir de mûriers, sa qualité exceptionnelle en fit un succès à l'exportation. Il était largement utilisé non seulement pour l'écriture, mais aussi pour les murs intérieurs et les objets du quotidien tels que les éventails et les parapluies. Le hanji, réputé dans toute l'Asie pour sa blancheur, sa texture et sa résistance, est encore fabriqué aujourd'hui dans des ateliers coréens spécialisés.

Origines et succès

Le papier fut introduit en Corée depuis la Chine à l'époque de la commanderie chinoise de Lelang, au 1er siècle avant notre ère. Il fut ensuite fabriqué tout au long de la période des Trois Royaumes qui suivit. Au 7e siècle et au début de la période du Silla unifié, les Coréens étaient passés maîtres dans l'art de fabriquer du papier de qualité extrêmement fine. Les encres de fabrication coréenne furent exportées vers la dynastie chinoise des Tang (618-906), et la réputation croissante du hanji était telle qu'il fut également exporté vers la Chine pendant la période coréenne Goryeo (918-1392). La dynastie mongole des Yuan (13e-14e siècle) l'utilisait également pour imprimer ses textes bouddhiques. Tout comme ils l'avaient fait avec la céramique céladon, les Coréens surpassèrent leurs tuteurs.

Le papier hanji de la plus haute qualité était fabriqué à partir de la moelle du mûrier.

Fabrication et utilisations

À l'origine, le papier coréen était fabriqué à partir de fibres de chanvre, mais le hanji de la meilleure qualité fut, pendant de nombreux siècles, fabriqué uniquement à partir de la moelle du mûrier (tak en coréen, latin : Broussonetia papyrifera). La solidité du hanji le rendait idéal pour les presses à imprimer qui utilisaient des blocs de bois de magnolia trempés et bouillis dans de l'eau salée, puis séchés pendant plusieurs années avant d'être utilisés. Chaque bloc mesurait 24 x 4 x 64 cm et comportait 23 lignes de texte vertical sur chaque face. Les blocs étaient ensuite recouverts d'encre et le papier était pressé contre eux. La résilience du hanji était particulièrement utile à partir du 12e siècle, lorsque l'impression se faisait à l'aide de caractères métalliques mobiles plus lourds en bronze, une invention coréenne.

Pendant la période Joseon (à partir du 15e siècle), la demande de hanji était telle que Sejong le Grand (r. de 1418 à 1450) autorisa l'utilisation d'autres matières végétales dans sa fabrication, notamment le bambou. Le papier était fabriqué dans des ateliers spécialisés dans la capitale et les cinq capitales provinciales. Le hanji qui était produit pour l'usage de l'État était supervisé par une agence gouvernementale, le Chonjo-chang.

Portes en papier Hanji coréennes

Robert (CC BY)

Le papier était utilisé pour écrire, bien sûr ; l'art de la calligraphie était l'un des six arts que tous les érudits coréens devaient maîtriser. On fabriquait des parchemins ou, à défaut, on cousait ensemble des pages individuelles pliées pour créer des livres. Certains des plus beaux textes enluminés, généralement des sutras ou des sermons bouddhistes, étaient réalisés avec du papier hanji teinté en jaune pâle ou en indigo foncé et agrémenté d'or et d'argent.

Une autre utilisation importante du papier était celle des murs intérieurs et des portes, et parfois des fenêtres, des maisons coréennes traditionnelles (hanok). Le papier était suffisamment transparent pour laisser entrer une lumière douce dans la maison, mais il pouvait également contribuer à maintenir un intérieur frais en été et à conserver la chaleur en hiver. Dans l'élément typique de l'architecture coréenne appelé ondol, le système traditionnel de chauffage par le sol, le papier était utilisé pour recouvrir les pierres du plancher.

Les éventails en papier (punchae oubuchae) étaient largement utilisés en Corée ancienne par les hommes et les femmes. Les premiers éventails étaient fabriqués à partir de feuilles, comme l'indiquent les noms encore utilisés par la suite pour certains des 70 types connus environ (par exemple, "feuille de bananier" et "feuille de lotus"). Ils se divisent grosso modo en deux types : les spatules à manche unique ou pliants et étalés sur un cadre en bambou fendu. Les deux sexes utilisaient les deux types à la maison, mais en public, seuls les hommes pouvaient utiliser le type plié, généralement laqué en noir. La forme, la couleur et la décoration des éventails pouvaient même indiquer le statut social d'une personne ou dicter leur utilisation. Par exemple, les éventails pliés étaient généralement réservés aux hommes de l'aristocratie, lors d'un mariage, la mariée utilisait un éventail rouge et le marié un bleu, et les personnes en deuil utilisaient toujours des éventails blancs. Les éventails pouvaient être décorés de calligraphies ou peints de scènes, ces dernières étant plus appréciées lorsqu'elles étaient réalisées après que le papier ait été plié et placé sur son cadre.

Groupe de danse traditionnelle coréenne avec des éventails

Republic of Korea (CC BY-SA)

Parmi les autres objets en papier, citons les billets de banque, les peintures, les paravents mobiles (composés de 2 à 12 panneaux dans un cadre en bois), les couvercles de lanterne, les petites boîtes, les fleurs artificielles, les meubles (où des brins de papier étaient tordus ensemble, tissés puis laqués), les chapeaux de pluie coniques (rendus imperméables en huilant le papier) et les parapluies. Tous ces articles pouvaient être décorés de calligraphie, de peinture, de broderie et de laque. Les cerfs-volants, dans une culture où le vol de cerf-volant était un sport sérieux pour les jeunes et les adultes, étaient également fabriqués à partir de papier tendu sur un cadre en bambou. Enfin, même les armures étaient fabriquées à partir de nombreuses couches de feuilles de papier pressé. Avec toutes ces utilisations, il n'est pas surprenant que le papier soit devenu une forme de tribut de base du gouvernement (kong) à partir du 10e siècle.

Publié le 09/01/2024 à 19:40 par photocosmos

Des artistes plient, gaufrent et plument à travers les possibilités du papier  À gauche : Samantha Quinn. À droite : Dail Behennah

À gauche : Samantha Quinn. À droite : Dail BehennahLes bandes de carton, le papier mâché et le pliage de précision ne sont que quelques-unes des techniques utilisées par les artistes pour explorer le potentiel infini du papier.

Qu’il s’agisse d’utiliser des pages trouvées de magazines et de livres, de plier minutieusement des feuilles individuelles pour en faire des figures détaillées ou de concevoir des pièces portables uniques, les artistes trouvent constamment des façons originales d’utiliser ce modeste matériau.

MAKE Southwest ,une exposition collective intitulée PULP célèbre les possibilités du médium sous toutes ses formes, des fleurs piquantes aux sculptures figuratives en passant par les miniatures ludiques. Organisé en collaboration par Paper Artist Collective et GF Smith. PULP présente le travail de plus de deux douzaines d’artistes internationaux,

PULP ouvre ses portes le 20 janvier et se déroule jusqu’au 13 avril dans la ville de Bovey Tracey, en bordure de Dartmoor. Si vous êtes dans la région, vous pouvez planifier votre visite et en savoir plus via le site Web de MAKE Southwest .

Publié le 31/12/2023 à 17:55 par photocosmos

Ce travail est incroyable et splendide c’est de d’art vous l’avez supprimé et je ne sais pas pourquoi les gens qui l’ont fait ça méritent qu’il soit partagé

À défaut de neige à Cayeux, transportons nous en Chine où là il y a de quoi à cette époque de l'année...

C'est l'événement annuel le plus important au monde : le festival international de sculptures de glace et de neige de Harbin qui utilisent la glace et la neige comme matières premières . La température moyenne en janvier est de −16,8 °C mais peut atteindre −38,1 °C fréquemment . Ce coin reculé , situé à l'extrême nord-est de la Chine, les accueille .Il y a environ un million de visiteurs chaque année et chaque année les monuments les plus célèbres du monde sont construits, entièrement sculptés dans la glace ; comme la statue de la liberté ou la Tour Eiffel, ainsi que diverses structures architecturales de taille impressionnante .Parmi les centaines de sculptures de glace et de neige fabriquées à Harbin, en Chine, se trouve ce navire ressemblant au Titanic.

Publié le 26/12/2023 à 19:46 par photocosmos

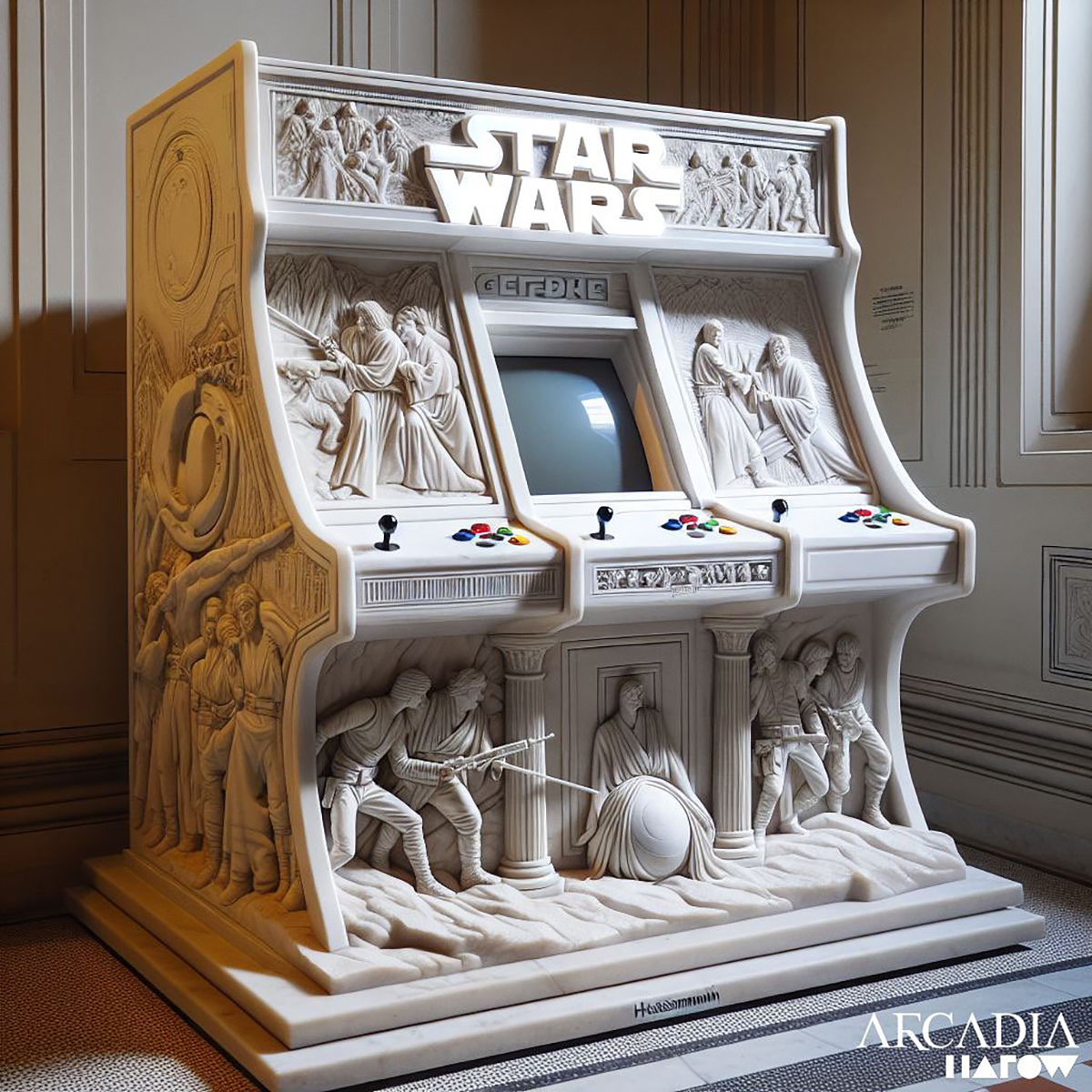

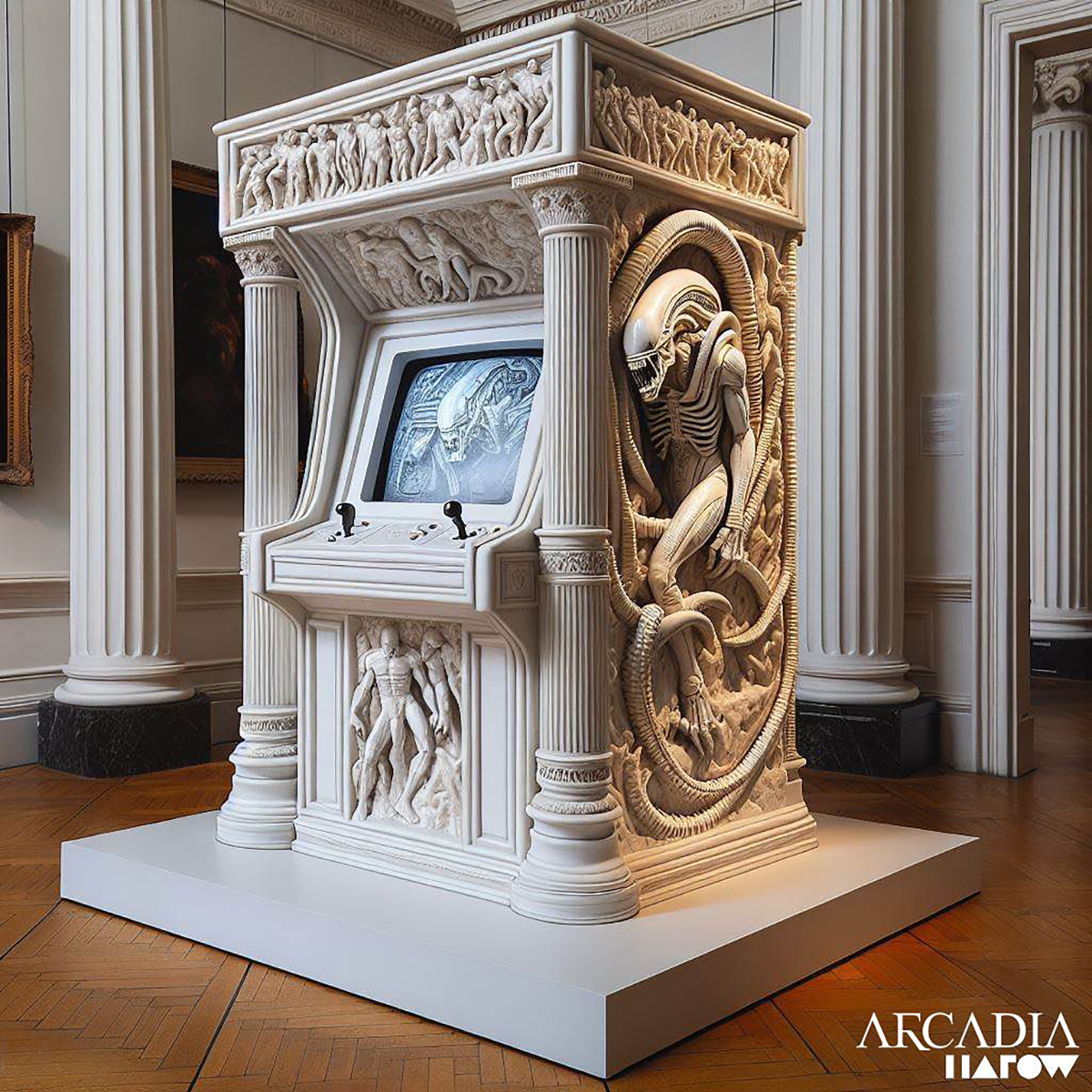

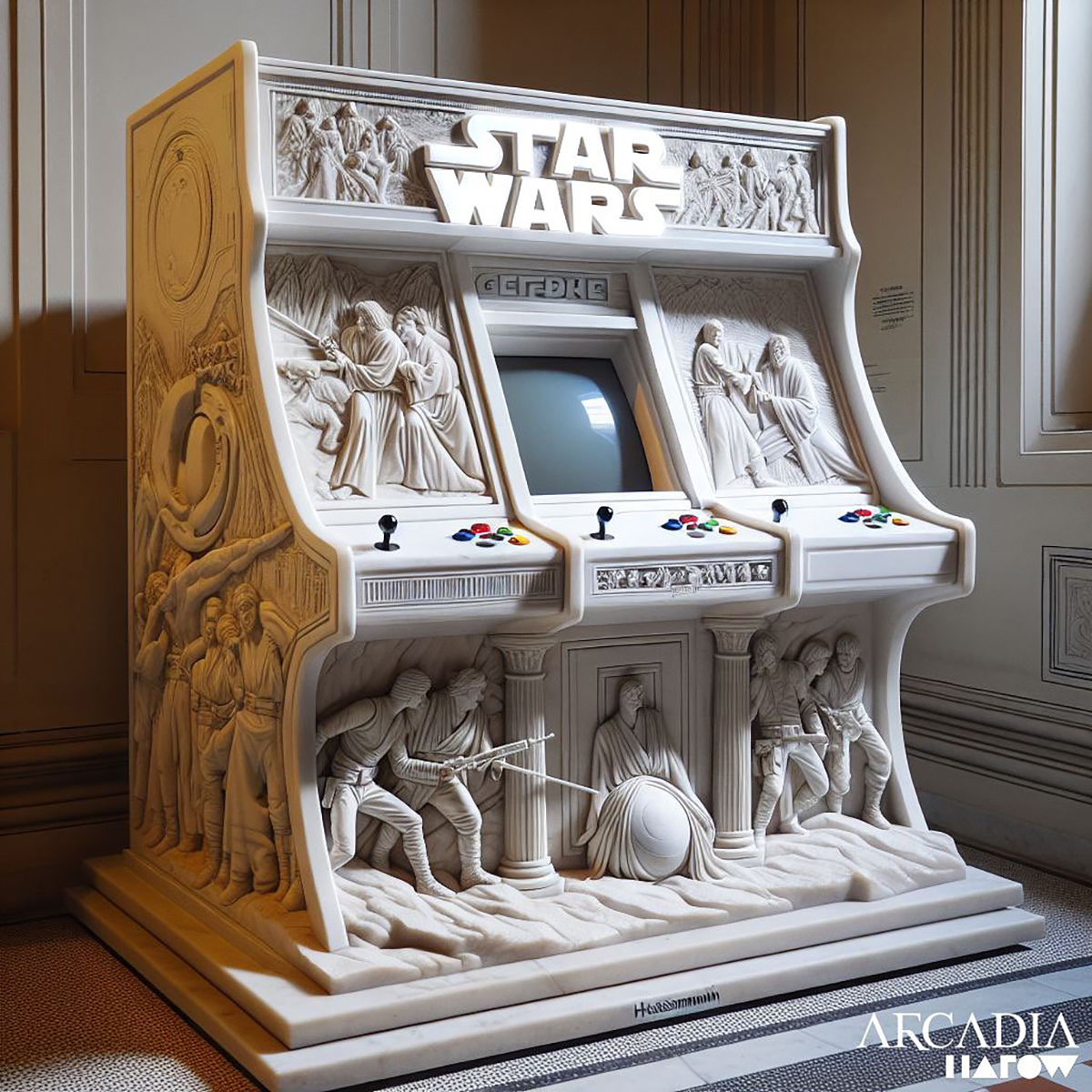

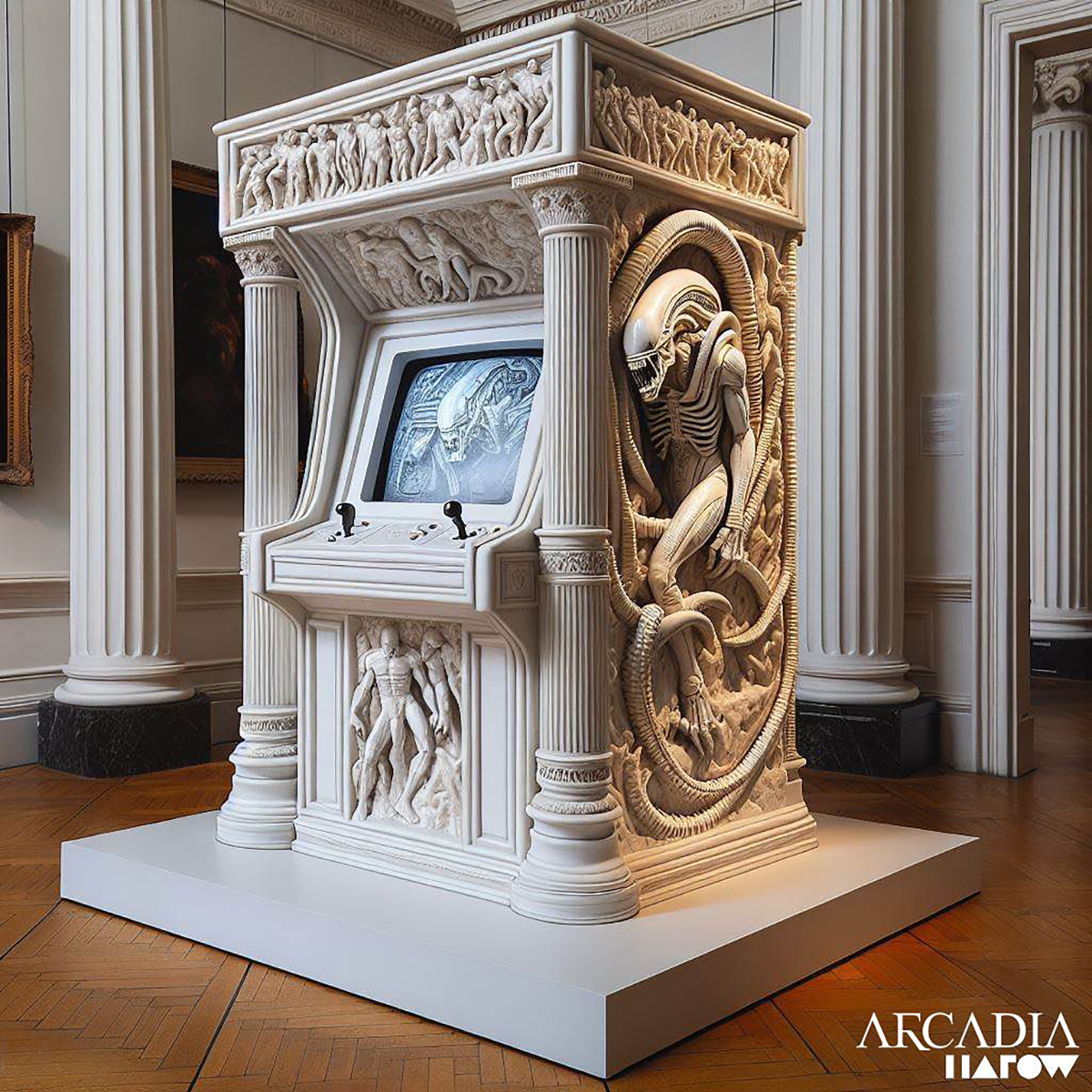

Des bornes d’arcade sculpturales en marbre en l’honneur des jeux cultes des années 90

Si vous avez grandi dans les années 80 et 90, vous n’avez sûrement pas oublié les parties de jeux d’arcade partagées avec vos amis. Des souvenirs inestimables où vous vous êtes probablement affrontés sur des jeux cultes à l’image de Pac-Man, Pong ou encore Donkey Kong.

Lui-même enfant durant les années 90, l’artiste français Harold Sangouard, plus connu sous le surnom d’HAROW, s’est mis au défi de recréer des bornes d’arcade entièrement sculptées au style inimitable avec une IA.

Pour ce projet intitulé “ARCADIA” (soit la contraction d’arcade et de IA), il a voulu transmettre l’univers singulier de différents jeux tels que Super Mario Bros., Sonic, Street Fighter, Star Wars, Cyperpunk et bien plus encore en un objet de collection unique en son genre.

D’après des requêtes textuelles précises traitées par un générateur d’images tel que Midjourney, chaque borne affiche des moulures à l’effigie des personnages clefs et reflète même de minutieux détails liés à chaque jeu.

Bien évidemment, il ne s’agit pour le moment que de sculptures fictives. Toutefois elles pourraient prochainement être construites uniquement sur commande en collaboration avec une marbrerie italienne avec des prix de départ estimés à 100 000 euros si l’on en croit les dires de l’artiste sur Instagram. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site harow.fr ou sur le compte Instagram du créatif.

Et dans un esprit similaire, nous vous invitons à (re)découvrir une précédente réalisation d’Harow qui avait conçu des canapés en s’inspirant du design des bornes d’arcade.

Crédits : Harow

Crédits : Harow

Crédits : Harow

Crédits : Harow

Crédits : Harow

Crédits : Harow

Crédits : Mattel x Kartell

Crédits : Mattel x Kartell

Crédits : Harow

Crédits : Harow  Crédits : Harow

Crédits : Harow  Crédits : Harow

Crédits : Harow  Crédits : Harow

Crédits : Harow  Crédits : Harow

Crédits : Harow  Crédits : Harow

Crédits : Harow